メディカル・ヘルスケアIT分野

デジタルヘルスによる地域社会のWell-being推進研究

-

-

本間 直幸

教授

Naoyuki Honma

キーワード

ヘルスデータサイエンス、健康教育、食品保健科学

研究を始めるために必要な知識・能力

健康に関する基礎的な知識(特に食との関連など)や生物学・生理学的な生体に関する基礎知識を修得していることが必要です。また、アンケート調査結果等を解析できる基本的な統計手法や統計学の基礎を身につけておくことが望まれます。加えて、積極的・自主的に活動できる意欲が必須になります

この研究で身に付く能力

地域等が抱える健康を中心とした課題を抽出し、多面的な分析ができるようになります。

具体的には、調査研究を企画から実施・提言までを行う能力に加え、健康課題等の解決に向け、ITを利活用できる能力を身につけます。

加えて、学部生とともに地域住民への健康増進・ヘルスケアに関わる啓蒙活動も実施しますのでサイエンスコミュニケーションスキルも身につきます。

研究内容

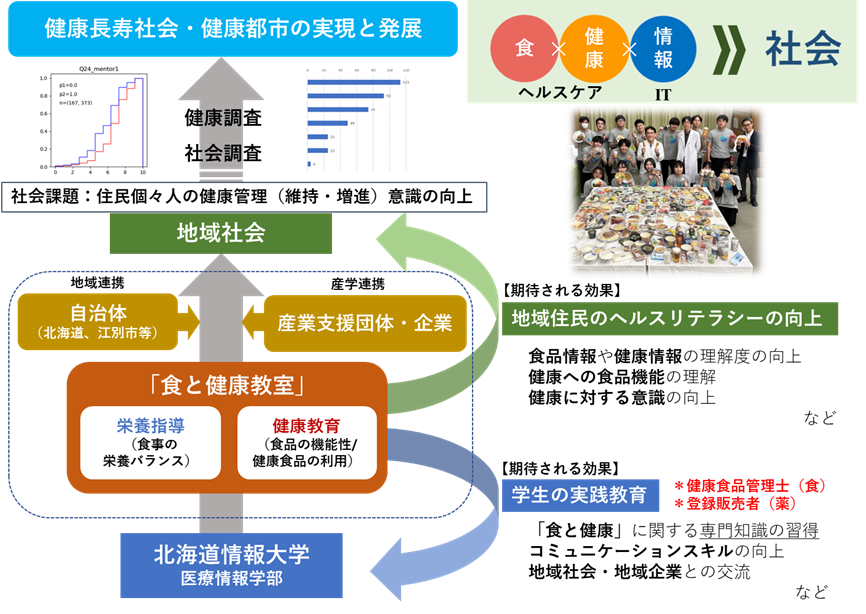

〇新たな健康社会の実現に向けたヘルスデータサイエンス研究

人々の健康の維持・増進には個々人が生活する地域で健康づくりに向けた環境が整備されていることが必要です。当研究室では、地域住民の健康に関する意識や健康状態に関する調査に加え、地域が抱える課題等に関する社会調査を実施し、統計学的な手法を用いてその実態を明らかにすることで社会課題の解決等に向け取り組んでいます。

〇情報技術の健康管理への応用研究:ヘルスケアIT

現代は情報社会です。アプリ開発をはじめとして情報技術(IT)は健康管理(ヘルスケア)のインフラとしても重要です。我々はITをヘルスケア領域で有効活用する”ヘルスケIT”活動にも取り組み、健康アプリと測定器を組み合わせた「ヘルスケアITシステム」の開発・実装を進めています。

〇未病医学と食品保健科学

人は「健康」と「病気」の間で常に連続的に変化しており、その状態を「未病(みびょう)」といいます。「健康」により近い段階では、そのはたらきが科学的に明らかになっている食品や食材等を利用することも「健康」への回復に役立ちます。本学健康情報科学研究センターでは、食品のもつ機能性をヒトで検証する仕組み(食品ヒト介入試験:通称、江別モデル)を有しています。ここで得られた結果は国や地域の食品機能性表示制度等にも利用され、地域振興・産業振興にも貢献しています。

〇サイエンスコミュニケーション/リスクコミュニケーションの実践

ヘルスデータサイエンス研究のアウトリーチ活動として、市民の健康意識やヘルスリテラシーの向上に向けた啓蒙活動やITを駆使した食に関する消費者教育(食と健康教室)も積極的に行っています。調査研究や食の臨床試験等で得られた成果をもとにヘルスケアITを駆使して健康長寿社会の構築に貢献していきます。

主な研究業績

・"Dietary inflammation, sleep and mental health in the United Kingdom and Japan: A comparative cross‐sectional study." Piril Hepsomali, Hiroyo Kagami‐Katsuyama, Christle Coxon, Naoyuki Honma, Koki Kinoshita, Hiroki Hattori, Jun Nishihira. Nutrition Bulletin. 49(3) , 396-407, (2024)

・ "Effects of Prebiotic Yeast Mannan on Gut Health and Sleep Quality in Healthy Adults: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study." Reiko Tanihiro, Masahiro Yuki, Masaki Sasai, Akane Haseda, Hiroyo Kagami-Katsuyama, Tatsuhiko Hirota, Naoyuki Honma, Jun Nishihira. Nutrients. 16(1), 141 (2023)

・「シニア世代の日常生活における「食」・「健康」・「情報」に対する意識と行動に関する特徴〜北海道江別市におけるアンケート調査に基づく検討〜 」本間直幸、勝山(鏡)豊代、服部裕樹、舟越央子、長谷田茜.北海道情報大学紀要 35, 13-21, (2023)

研究室の指導方針

当研究室の大学院生には、与えられたものを行うのではなく、自らが自発的に課題を見つけ、その解を積極的に探究することを求めています。その解の探究の過程ではさまざまな困難に直面すると思いますが、新たな知見を見つけだしたときの喜びを一つでも多く実感してほしいというのが指導側の願いです。

当研究室からwell beingの状態を推進することができる人材を一人でも多く輩出できればと思っています。